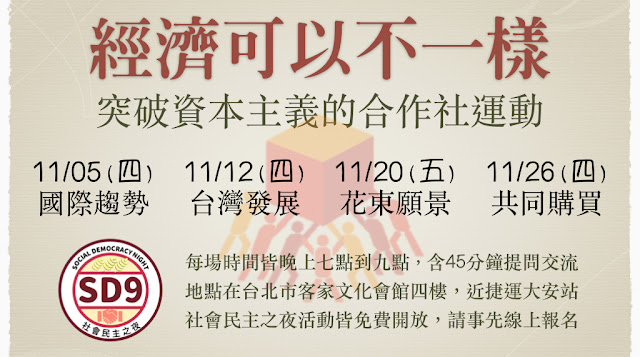

活動/經濟可以不一樣?社會經濟之合作社系列講座

社會經濟(Social Economy)的理念主張經濟發展是為了滿足民生需求,保障生活尊嚴,厚實人與社群與在地的連帶關係,以民主與團結來兼顧社會正義與環境永續;不過度依賴大資本大企業,而是讓人人均可自主參與合作,因此也被稱之為「團結互助經濟」。

歐洲社會經濟聯盟認為市場中的經濟組織應「重視個人及社會目標高於追求資本與利潤」,台灣近年火紅的公司型社會企業也是常見形態之一。但其實,在歐洲與日韓等國,以「合作社」模式發展社會經濟的成功經驗早就行之有年,人們以民主自治的團結為基礎,共同購買或共同勞動,也滿足健康照顧、居住、金融、就業等民生經濟需求。

然而,我國的政策資源與輔導機制長期嚴重不足,造成合作事業發展困難,政府推動宣導不力也使民間普遍缺乏對合作社理念的認識。當前主流思潮雖逐漸重視社會經濟的理念,但過於侷限以「公司型社會企業」作為發展重點,減弱了藉由多元社會經濟組織強化公民社會的重要契機,也輕忽了過度商品化與私有化對社會福利事業的可能負面影響。

民主平台長期投入攸關社會民主的經濟議題,例如反對服貿與自經區等運動,這系列社會民主之夜將探討「社會經濟」在台灣的實踐可能:第一場從合作社的價值與國際趨勢談起;接續的第二場評析台灣的概況與討論政策;第三場由花東社會經濟推動經驗反思政府與民間的可能作為;最後一場則探討實務運作的挑戰。

歡迎所有關心經濟發展如何回歸社會需求的朋友們報名參加,共同思考經濟如何變得不一樣!

[主辦]臺灣守護民主平台

[時間]11/05(四)、11/12(四)、11/20(五)、11/26(四),共四場講座。

每場時間皆為晚上19:00~21:00,包括45分鐘提問討論時間。

[地點]臺北市客家文化會館四樓會議室,捷運大安站1號出口。(交通方式)

[備註]本活動免費,請事先報名並提早入場,現場備有飲水機,但禁帶食物。

第一場 11月05日(四)

國際合作社運動暨社會經濟--價值與發展趨勢

如何解決資本主義社會的弊端?一直是全球的合作經濟所深切關懷的時代課題。

從英國28個紡織工人開始的共同購買,發展至11億人口的「休戚相關」經濟(Solidarity Economy),關係著當代人和跨世代的幸福,如經濟學家Marshall所稱合作社,具有的雙重性格為何?其中不同於營利公司而堅持的合作理念、價值、原則有哪些?聯合國、國際性組織如何重視與推廣此一草根性的、民主自治管理的組織,並成為社會經濟發展的核心? 各國在消費、金融、住宅、勞動、婦女等合作社的發展趨勢又如何與時代變動相切合?臺灣社會,不能不知道此一全球化的草根性組織運動。

「『合作經濟』,在如此傾斜的資本主義社會的茫茫大海中,無論在何時何地,讓航行船隻永遠有一個指引的方向。」(梁玲菁,合作經濟121期,2014)

[講者]梁玲菁/臺北大學金融與合作經營學系副教授、中國合作學社理事長

[主持]李仲庭/臺灣守護民主平台

第二場 11月12日(四)

社會經濟政策在臺灣--以關懷人們的合作經濟為促進

全球發展社會經濟,先進國家的政府長期重視,並以合作經濟政策為促進。

臺灣合作社的歷史逾百年之久,在不同的階段中有不同的待遇,然而近50年間的概況遠遠不如鄰近的國家。原應具有全球化的草根性組織在台灣的發展,無論是學校型消費合作社、勞動、照顧、住宅、金融性等合作社,面對層疊的規章,政府政策長期的不友善,可謂世界之冠,背離聯合國支持的世界性運動。

如何堅持以合作教育推進,培植具有互助、民主自治管理的「集體企業家精神」,來共同解決社群、地區、跨世代、跨產業的國民經濟問題?我們需要推動「社會經濟政策」,並且「以關懷人們的合作經濟為促進」,共同找下一個幸福,台灣社會需要深耕「住民與土地命運共同體永續發展價值」。

當女性與老年相遇,共老的議題在婦團間迅速漫延,不約而同地指向社會經濟事業模式。無論共老或長照,不同群體的女性在思考老年處境的解決之道時,分別跳脫資本式與機構式的思維,朝著相互扶持、混齡照顧以及開創經濟產業的共利途徑在推展。

台灣女性以社會經濟事業經營的典範模式,常見主婦聯盟生活消費合作社、彭婉如基金會,以女人幫助女人的信念推動社區型家事服務,創造產值13億的經濟規模。女性如何在彼此合作、互相扶持下,產出經濟效能又能生活得有尊嚴?如何實現女性經濟人權?這是我們接下來的重大使命!

[講者]梁玲菁/臺北大學金融與合作經營學系副教授、中國合作學社理事長

[與談]蔣月琴/臺北市婦女新知協會理事長

[主持]李仲庭/臺灣守護民主平台

第三場 11月20日(五)

我所看見的花東願景--推動合作事業的經驗與反思

「只要有一點點的機會,就可以有改變,既使這個改變在他人看來只是寧靜。」– 顧瑜君

自從花東的美在臺灣疲憊的都市化與工業化之中被發現,「後山」搖身一變成為淨土。不過把花東放在區位與成本中算計,這一片人心嚮往的桃花源永遠會是歸類為經濟位階相對低落的偏鄉。好山好水難道不是在地雄厚的資產嗎?答案:是,也不是!宜居宜遊的悠適環境的確召喚了追求新生活而遷居的人群,來到這裡建立新家園。但是這些因無利於工業發展而保有美好的山與水竟然在後工業化的資本主義邏輯裡轉化成為商品而被販賣。事實上我們可以說,花東在臺灣經濟地景中的位置將可能因此由過去的區位性邊陲平行位移到「依附性」邊陲。

難道「我們沒有另一種發展的可能?」(徐嘉穗2012),可以「讓追求花蓮生活型態的目的,不會因為生計問題而被否認」。面臨到區域主體被「他者化」的危機,由「人民參與的平民經濟」(梁玲菁2014)的合作經濟可以是另一種可能的途徑,藉以調節資本擴張的失控與國家治理的退位所帶來的地方發展矛盾。因此有許多無法認同以招商引資作為扭轉花東經濟處境解方的地方民眾,開始積極參與非以私人資本利益為前提的合作經濟,希望追求經濟利益與社會正義、環境永續三者的平衡。

我們將在此分享參與推動合作事業的在地經驗;除了介紹合作經濟的「微政治」力量如何集結,也將討論我們在落實合作經濟的場域中所面臨到的瓶頸與挑戰。

[與談]吳如媚/地球公民基金會研究員、前花東願景公民論壇執行秘書

[主持]李仲庭/臺灣守護民主平台

第四場 11月26日(四)

理念如何影響社會?--合作社的民主參與和經營實務

合作運動者華特金(W. P. Watkins)曾說「合作事業與其他經濟組織的真正差別,在於讓企業的技能臣服於道德的理想之下」,這句話不是空談,而是真正的合作社經營者必須堅持的理念。系列論壇的最後一場,我們邀請到曾任主婦聯盟消費合作社理事主席的陳岫之小姐,分享她在各地推動合作社的豐富實務經驗。

「共同購買」不只是作為對黑心商品的抵制運動,更是團結消費者、提升公共參與意識的社會運動。然而,將民主參與的精神落實到經濟組織的經營與決策時,會遇到哪些難題與挑戰呢?秉持「造人」理念的合作社為了扎根在地,實務上如何進行「組織分權化」以培力地方人才呢?

除了聽台灣最成功的合作社分享如何摸索解決之道的經驗,我們也邀請好食機農食整合的共同創辦人謝昇佑先生來與談,共同探討生產者與消費者如何創造不一樣的經濟關係與新的社會連帶,以及政府又應該有哪些作為來呼應這股打造嶄新社會經濟的潮流。

[講者]陳岫之/前主婦聯盟消費合作社理事主席、前好生活勞動合作社理事主席

[與談]謝昇佑/好食機農食整合公司共同創辦人、臺灣大學城鄉所博士候選人

[主持]李仲庭/臺灣守護民主平台

企劃負責人:李仲庭 0963-008283 bradztlee@gmail.com,如有問題歡迎來信洽詢。